七夕节,又名乞巧节、女儿节,是中国的传统节日,它以牛郎织女的民间传说为载体,表达的是已婚男女不离不弃、白头偕老的情感,使其成为了象征爱情的节日,被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日。2006年,七夕节被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

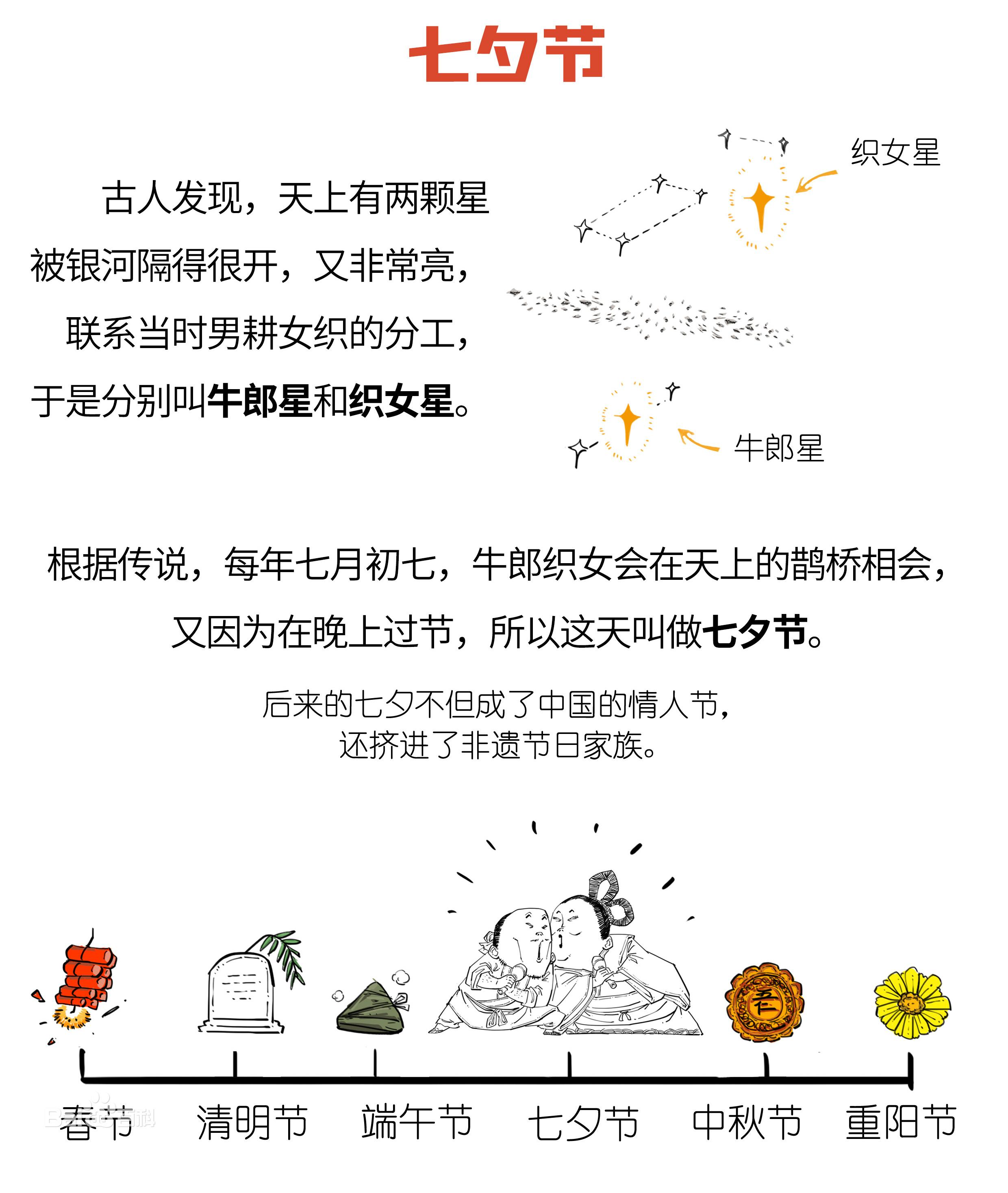

七夕的由来

七夕这个节日起源于汉代,东晋葛洪的《西京杂记》有 “汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之”的记载,这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。

从历史文献上看,至少在三四千年前,随着人们对天文的认识和纺织技术的产生,有关牵牛星织女星的记载就有了。人们对星星的崇拜远不止是牵牛星和织女星,他们认为东西南北各有七颗代表方位的星星,合称二十八宿,其中以北斗七星最亮,可供夜间辨别方向。北斗七星的第一颗星叫魁星,又称魁首。后来,有了科举制度,中状元叫“大魁天下士”,读书人把七夕叫“魁星节”,又称“晒书节”,保持了最早七夕来源于星宿崇拜的痕迹。

七夕节的传说

传说牛郎父母早亡,受兄嫂虐待,每天和一头老牛一起生活,日子艰苦。织女是王母娘娘的孙女,是有着超凡“女红”技艺的神仙。原本不可能相识相爱的牛郎织女,却在老牛牵线下,成就了姻缘。婚后,两人男耕女织,相亲相爱,并育有一儿一女。然而,王母娘娘听说织女“不守天规”,“私奔”到人间,派天兵天将抓走了织女。牛郎不见织女,急忙担上儿女一路追到天上,就在要追上织女时,狠心的王母娘娘拔下头簪,划出天河使牛郎织女只能隔河相望。他们的忠贞爱情感动了喜鹊,千万只喜鹊飞来,搭成鹊桥,让牛郎织女走上鹊桥相会,王母娘娘对此也无奈,只好允许两人在每年七月七日于鹊桥相会。

这个故事最早起源于《诗经小雅大东》:

维天有汉,监亦有光。

跂彼织女,终日七襄。

虽则七襄,不成报章。

睆彼牵牛,不以服箱。

意思是说那天上有永恒的银河,那星星永远放着光芒。

那织女星高高在上,每天固定的七个时辰移动。

可是它每天七个时辰在天上,有谁看见过她织出一匹布来。

看看传说中的牵牛星,它固定在一个地方,有谁看到他的牛车装满丝绸?

七夕的习俗

穿针乞巧——这是最早的乞巧方式,始于汉,流于后世。南朝梁宗谋《荆楚岁时记》说:“七月七日,妇女结彩楼穿七孔外,或以金银愉石为针。”

喜蛛应巧——这也是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说;“是夕,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上则以为符应。”

投针验巧——这是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代盛行的七夕节风俗。

明刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:“七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。”

种生求子——旧时习俗,在七夕前几天,先在小木板上敷一层土,播下粟米的种子,让它生出绿油油的嫩苗,再摆一些小茅屋、花木在上面,做成田舍人家小村落的模样,称为“壳板”,或将绿豆、小豆、小麦等浸于碗中,等它长出敷寸的芽,再以红、蓝丝绳扎成一束,称为“种生”,又叫“五生盆”或“生花盆”。

为牛庆生——儿童会在七夕之日采摘野花挂在牛角上,又叫“贺牛生日”。因为传说西王母用天河把牛郎织女分开后,老牛为了让牛郎能够跨越天河见到织女,让牛郎把它的皮刨下来,驾着它的牛皮去见织女。人们为了纪念老牛的牺牲精神,便有了“为牛庆生”的习俗。