清明节又叫踏青节,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的第104天,是农历二十四节气之一,也是中国重要的传统节日之一。国家重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。西汉时期的《淮南子•天文训》中说:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”“清明风”即清爽明净之风。《岁时百问》则说“万物生长此时,皆清洁而明净。故谓之清明。”所以,到了清明,气温变暖,降雨增多,正是春耕春种的大好时节。因此清明对于古代农业生产而言是一个重要的节气。

受汉族文化的影响,中国的满族、赫哲族、壮族、鄂伦春族、侗族、土家族、苗族、瑶族、黎族、水族、京族、羌族等24个少数民族,也都有过清明节的习俗。虽然各地习俗不尽相同,但扫墓祭祖、踏青郊游是基本主题。

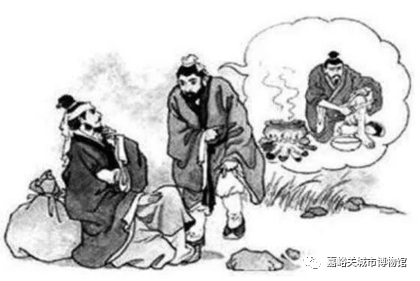

说到清明节,不得不提的是“寒食节”。相传春秋时期,晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外,流亡途中,在一处渺无人烟的地方,又累又饿,再也无力站起来。正在大家万分焦急的时候,随臣介子推走到僻静处,从自己的大腿上割下了一块肉,煮了一碗肉汤让公子喝了,重耳渐渐恢复了精神,当重耳发现肉是介子推自己腿割下的时候,流下了眼泪。

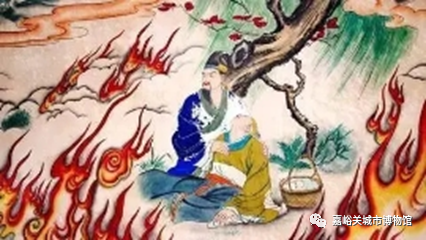

十九年后,重耳做了国君,也就是历史上的晋文公。即位后文公重重赏了当初伴随他流亡的功臣,唯独忘了介子推。很多人为介子推鸣不平,劝他面君讨赏,然而介子推最鄙视那些争功讨赏的人。他打好行装,悄悄的隐居绵山。晋文公听说后,羞愧莫及,亲自带人去请介子推,然而介子推已离家去了绵山。晋文公为了迫其出山相见而下令放火烧山。火烧遍绵山,却没见介子推的身影,火熄后,人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状,恸哭。装殓时,从树洞里发现一血书,上写道:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。”为纪念介子推,晋文公下令将这一天定为寒食节。第二年晋文公率众臣登山祭奠,发现老柳树死而复活。便赐老柳树为”清明柳“,并晓谕天下,把寒食节的后一天定为清明节。现在,寒食节已静静地融入了清明节,同清明节一起,流传下了很多传统的节日习俗。

清明节有哪些传统的习俗呢?

清明是一个祭祀先祖的日子。据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖、扫墓。扫墓俗称上坟,是祭祀死者的一种活动,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。

清明时节同时也是个生机勃发的时日,“江上冰消岸草青,三三五五去踏青。”人们告别蛰伏的户居生活,迎着春天的明媚阳光,呼吸着青青绿草的气息,脚踩着松软的土地,徜徉在姹紫嫣红、莺歌燕舞的原野上,那时的心情该是多么轻快愉悦!这个节日中既有祭扫新坟生别死离的悲酸泪,又有踏青游玩的欢笑声,是一个富有特色的节日。所以清明节还有踏青、荡秋千、踢蹴鞠、打马球、放风筝、插柳等一系列风俗体育活动。

每年的这一天,我们除了去祭祀亲人,还会去缅怀那些曾为新中国抛头颅、洒热血的革命烈士。

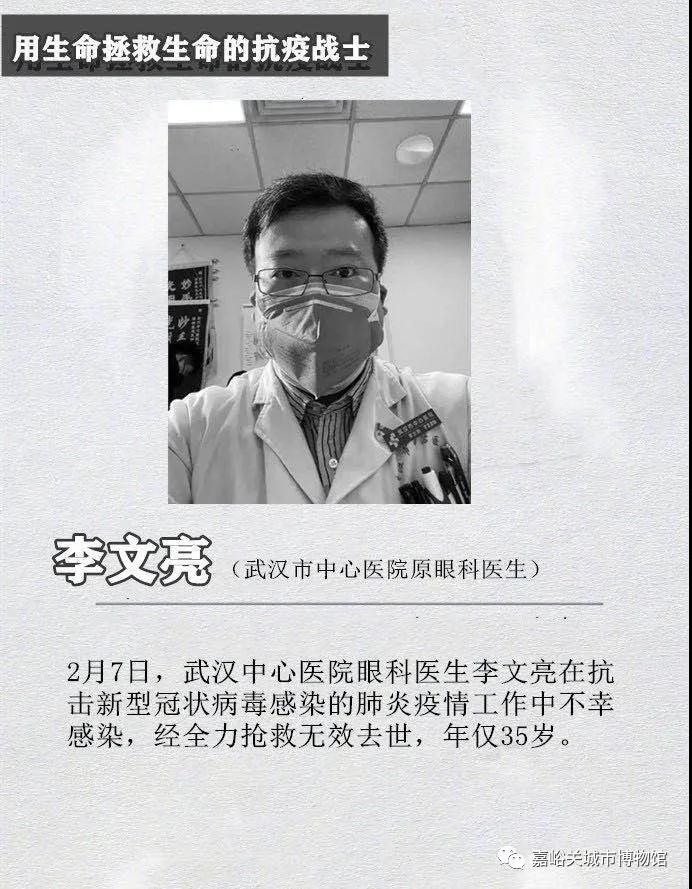

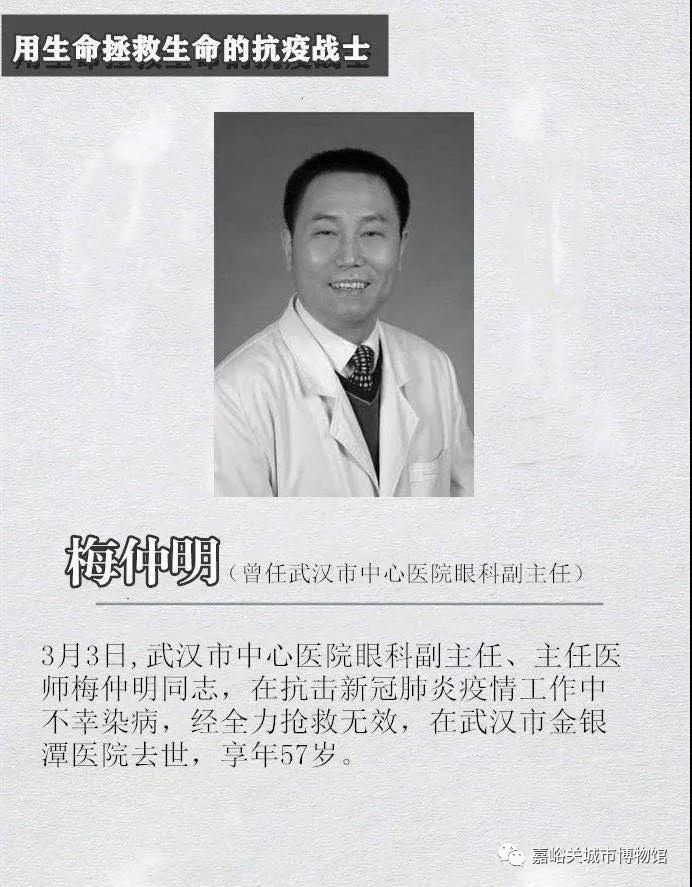

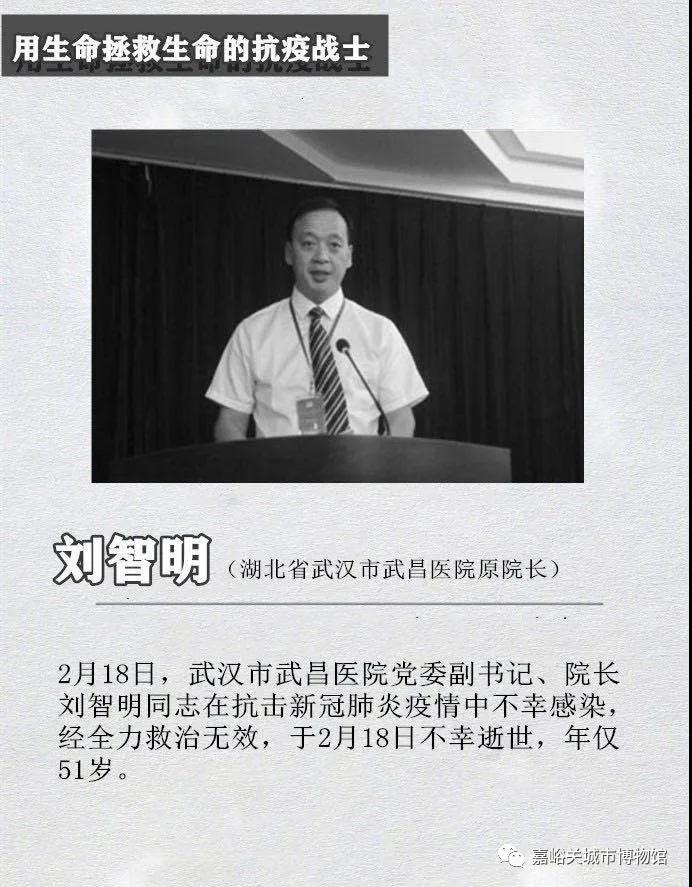

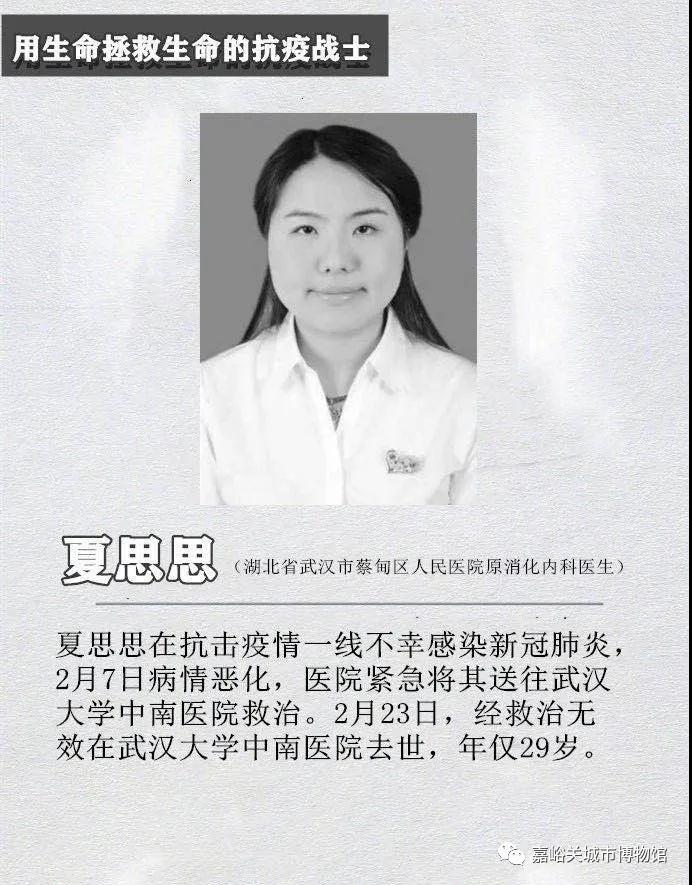

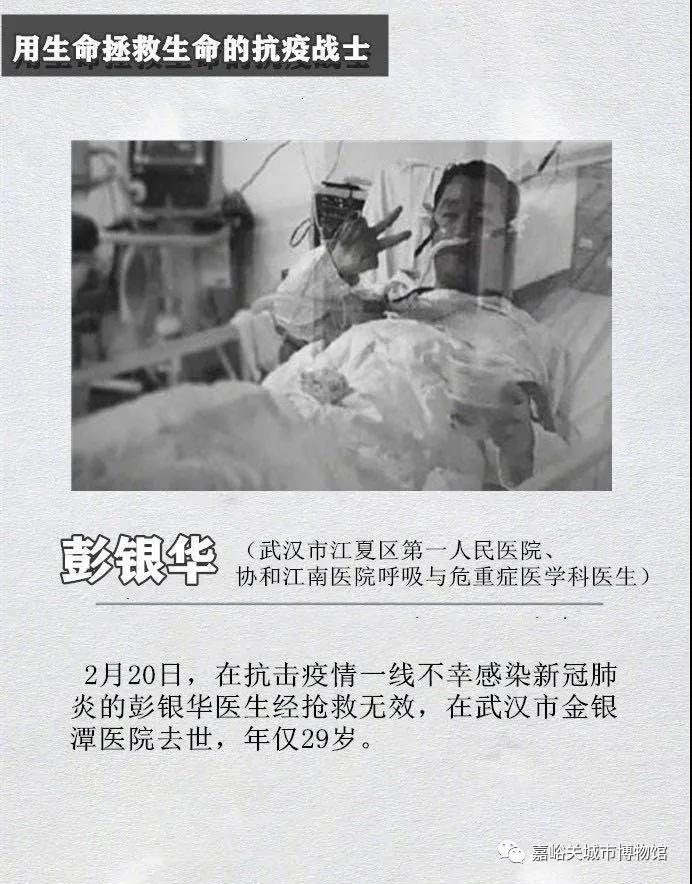

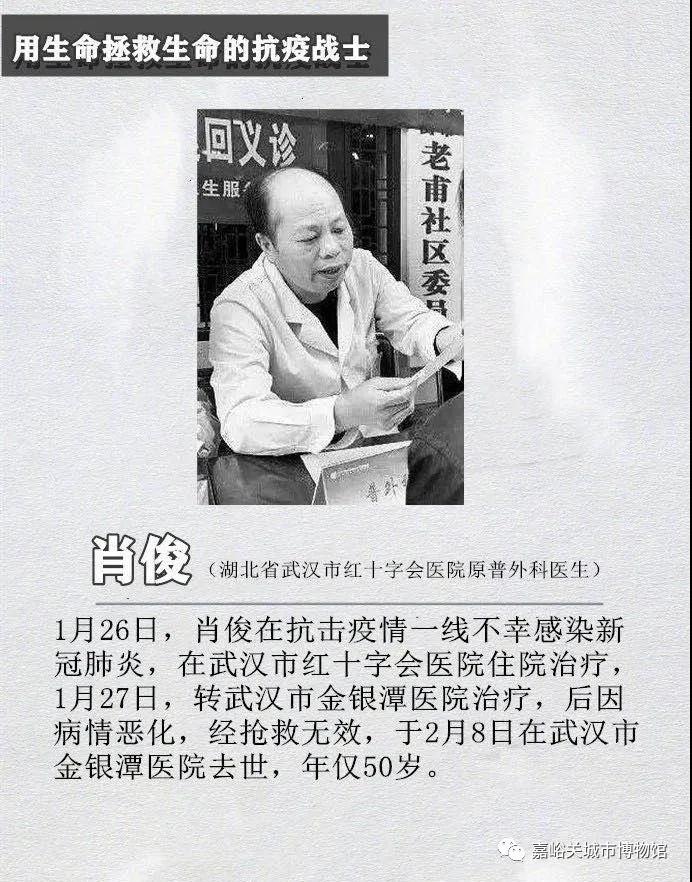

而在今年,在缅怀革命先烈的同时,也请大家记住这些新时代的烈士,他们就是在新冠病毒肺炎来袭时,逆行而上,用生命捍卫生命,用生命守护生命而牺牲的医护工作者和社区工作者们。

在这次抗疫过程中,牺牲的远远不止这9位医务工作者。如今,他们虽然在这场没有硝烟的战争中,离我们而去,但是他们为武汉、为我们这个国家所做的一切将永远铭记在我们心中。让我们一起来缅怀所有为保护人民生命而献身的抗疫英烈们!

最后,呼吁广大市民摒弃不文明的祭祀方式,积极倡导新型祭扫方式、实行文明低碳的祭扫活动。