嘉峪关城市博物馆就是嘉峪关的历史博物馆,值此博物馆成立十周年纪念日的时候,就让我来讲一讲嘉峪关和酒钢的发展历史。

首先要讲一讲与嘉峪关有关的地理地质方面的历史,我们知道嘉峪关这个地方,是一片荒滩,很少有人居住,是属于酒泉市管辖的,所以酒钢建厂初期就定名酒钢公司,而不是嘉峪关公司,也就是说先有酒钢后有嘉峪关市。嘉峪关市是1965年从酒泉市分离出来的,当时是政企合一,由酒钢公司管理全市,1980年政企分开。

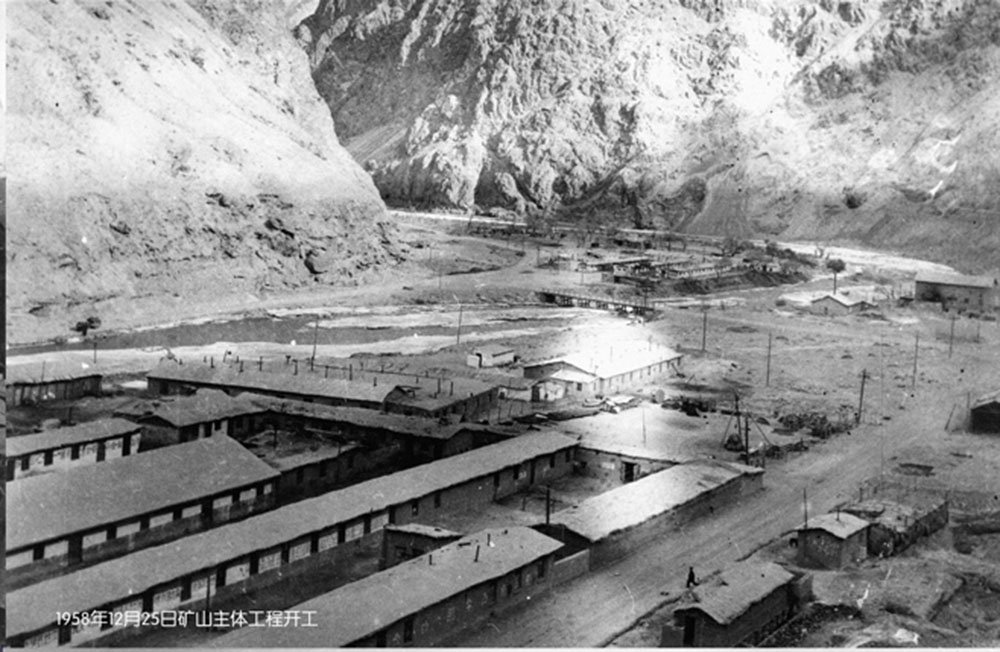

我们知道酒钢是平地起家,钢铁生产主要是原料(燃料)问题,没有原料(矿石)怎么能练出铁钢呢?所以,有了矿山才有酒钢。1952年2月27日,在北京中南海怀仁堂召开的最高国务会议上,毛主席说全国六大区(指东北、华北、华东、华中、西北)就是西北区没有钢铁基地,要求地质部李四光部长要在西北找大型铁矿建钢铁厂,具体由西北地质局负责。当时西北地质局所属645部队(部队设在酒泉),1955年就由该队派出两只分队到祁连山找矿,一分队由严济南工程师领队,进入祁连山。八月,在藏民柴昂阿莱什凳(汉名余学仁)带领下在头道沟发现了一个铁矿,但价值不大,只有七百多万吨,还不够一个中型铁矿(一千万吨),而且是个贫矿(品位低)。二分队由见习技术员带领东北地质学院的四名实习生林文沭、郁有功、刘光侠和警卫员刘栋,炊事员老梁、藏族驮工朗生寿、黄学成等9人11头牦牛(托运帐篷、生活物资)沿讨赖河两岸搜索。第五天,即10月23日发现了桦树沟铁矿,经过勘探获得2.7亿吨矿石,相继在对岸三公里又发现了黑沟铁矿,储量1.55亿吨。两个矿共4.25亿吨,已构成大型铁矿(1亿吨以上),具备建立大型钢铁企业的基础。以后在附近还找到几个小铁矿点,及夹皮沟白云石矿、西沟石灰石矿等。1958年便在酒泉剧院建立酒泉钢铁公司(八一建厂大会),才有了今天的酒钢,建厂后由鞍山冶金建设公司全部承担建设酒钢的任务,由鞍山各单位(包括各个矿山)抽调精干人员支援酒钢。

由于嘉峪关一片荒滩什么都没有,只能靠来人自己动手建厂房、建宿舍。当时的口号是“先生产后生活”,所以就因陋就简盖起了马架房、地窝子暂时住人,生活相当艰苦。镜铁山海拔2600-4000公尺,属高寒缺氧地域,80℃水就烧开了,一般馒头蒸不起来,而且没有烟煤(因运输力不够),只能吃烤饼。60年末,由于三年灾害,粮食不足,蔬菜、肉、蛋供应不上,生活更为艰苦,过着没有油、菜、细粮(米、面)的日子。由于吃粗粮(带壳子磨成的高粱和谷子),大人浮肿,小孩大便拉不下来,甚至草根、树皮也找不到,用戈壁滩上的骆驼草充饥,有的人饿倒在地。随后于61年初就疏散职工,有的到新疆修水库异地就食,有的遣散回家,部分人被调往其他单位,这就是酒钢的第一次下马。

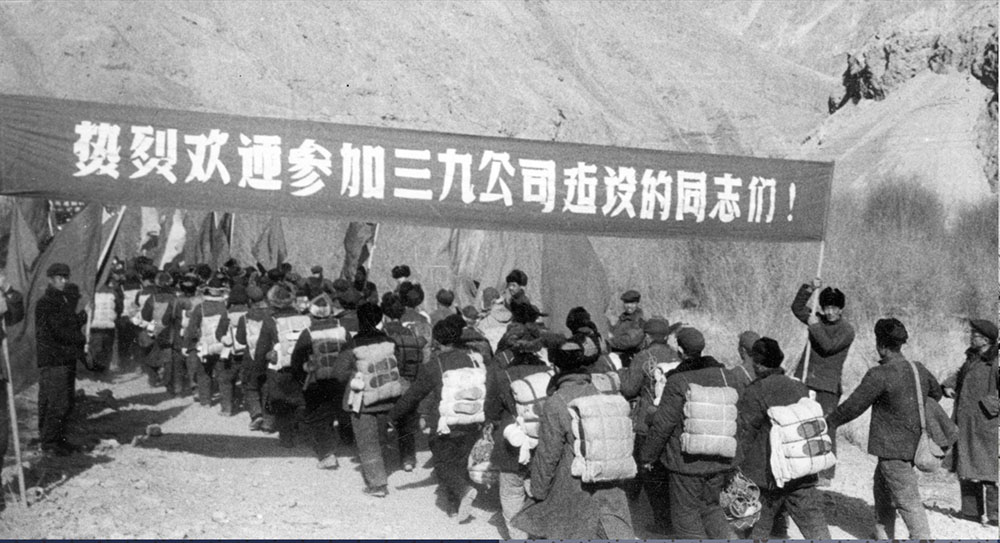

62年5万4千多人绝大部分都走光了,只剩下2千人留守看管厂房,维护设备。直到1964年下半年又上马,当年5月10日在国家计委向毛主席汇报第三个五年计划时,毛主席说:“酒泉、攀枝花钢铁厂还是要搞,不搞,总不放心,睡不好觉……”。随后国务院派经委副主任袁宝华、计委副主任柴树藩、冶金部副部长高扬一起来酒钢,在现场召开会议要恢复酒钢建设,确定把酒钢建设作为三线建设的重点,因保密将酒钢公司更名为三九公司,这就是酒钢第二次上马。当时国民经济经过三年调整取得了很大的成绩,自然灾害和“大跃进”所带来的困难已基本克服,国民经济又进入一个新的发展时期。在酒钢留守的领导和技术人员共同商讨下,他们向冶金部副部长递交了一份38人的名单,这38人都是原酒钢的管理人员和技术骨干,由冶金部下令将这些人从外地调回来,在外地就食的部分职工也被陆续调回来。

周总理也关心酒钢恢复建设,从各地调配人员到酒钢,包括北京平安医院全部设备和人员及家属,其中有的配偶是造船工程师也带过来了。北京的一得乐饭店又从鞍山本溪、石景山等处调来一批老工人和干部,共三万三千余人。

1965年2月18日,中共中央西北局作出关于支援酒钢建设的决定,要求西北各省党委组织一切与酒钢有协作关系的部门主动配合通力合作,保证三九公司早日建设好。8月由鞍山黑色冶金设计总院编制了酒钢冶金工厂初步设计方案,并由鞍山黑色冶金矿山设计院、鞍山焦化耐火设计院、西北电力设计院配合编制采矿、选矿、烧结、焦化热电站等初步设计,具体确定酒钢的建设方针、规模、和速度。1966年3月23日,邓小平来到酒钢他说酒钢地处三线,毛主席非常关心,要尽快建设好,他还说酒钢生产条件艰苦,桦树沟是艰苦中的艰苦单位,指示有关部门要积极想办法解决恢复酒钢建设中的具体困难。酒钢不断的进人进设备,工人们干的热火朝天。4月在镜铁山矿施工的马万水工程队一马当先首创日掘进九米的全国进度,可是好景不长,一场史无前例的文化大革命开始了。

全国学生不上课,工人不上班生产,成立造反派组织。酒钢也成立了红卫兵总部,占领各级领导班子,整个酒钢瘫痪了。领导靠边站、挨批斗,还包括那些技术骨干,都扣上各种帽子,有的被逼自杀,有的打成重伤。在这种情况下,酒钢第二次上马搞建设可想而知了。1969年初冶金部将120吨氧气吹氧炉调给攀枝花钢铁公司,将冶炼特种钢的50吨电炉调给河南舞阳钢铁公司,将特殊钢厂的设备调给四川长城钢厂,将1700热轧机和冷轧机调给本溪钢铁公司,部分职工调往各地,酒钢人数减至1万3千余人。酒钢建设规模缩小了,有的人称为第二次下马,但并不是全队停建。

1970年全国刮起了一股“抬”钢铁的风,是从军队里刮起来的,那时部队参加“三支两军”工作,酒钢公司的第一把手、党委书记和厂、矿的一二把手都是军代表。要把酒钢抬上去,很不容易,因为大量设备都外调了,酒钢已成为一付空架子,钢是炼不出来了,只剩高炉,只好先出铁吧。

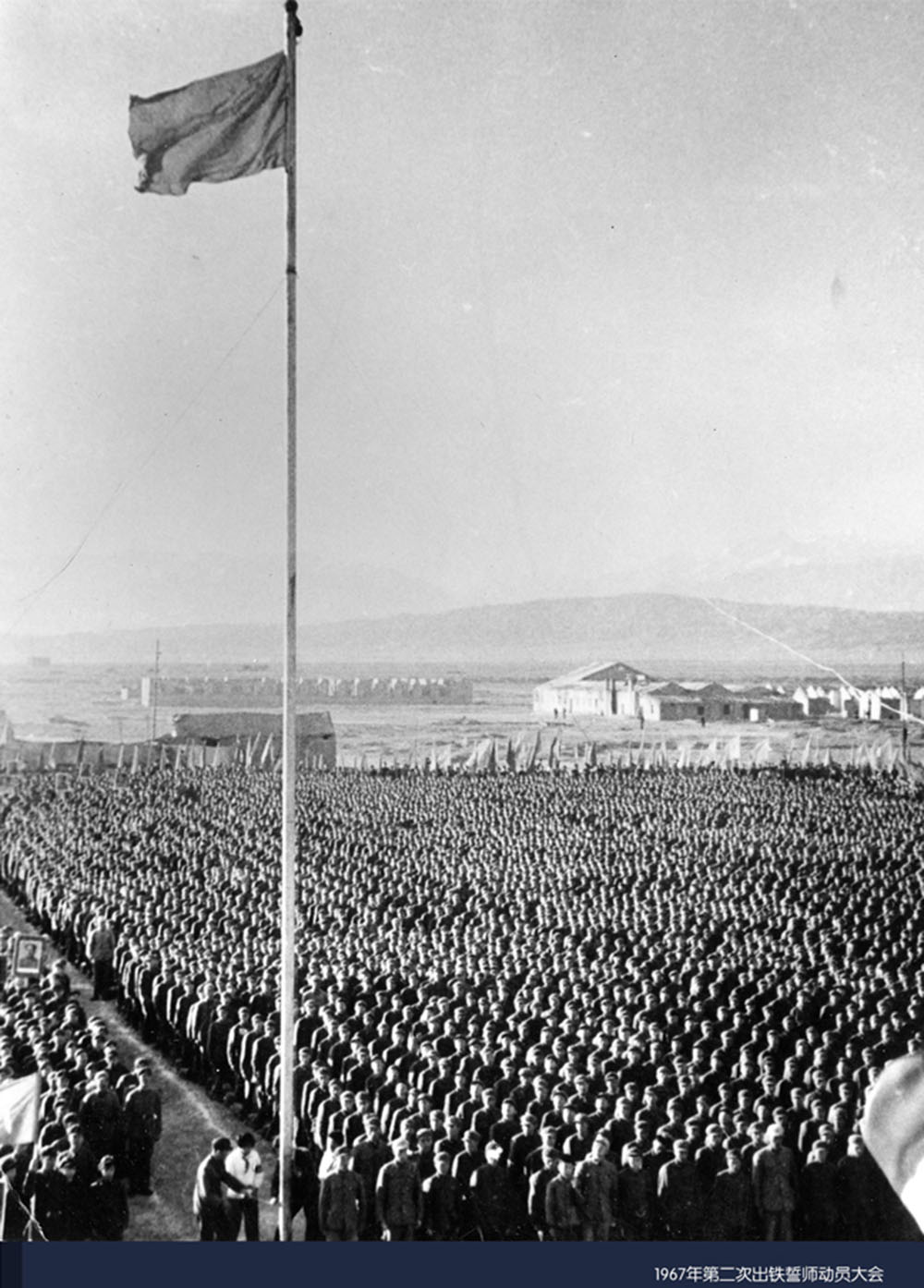

1970年4月,栗裕大将视察新疆,临行前周总理嘱咐他关心一下酒钢,在返回的途中在酒钢看一下。4月22日,他到了酒钢,听取军代表和酒钢领导的汇报会议,一直进行到深夜。他说:“你们好好计算一下,高炉出铁需要多少投资,什么时候能建成,然后到兰州、北京去汇报”,随后酒钢领导向兰州大军区、冶金部作了报告。在周总理和栗裕的支持下,兰州军区也决定要酒钢出铁,在兰州召开了联合支援酒钢“十一”出铁的会议,有中央六个部门、西北五省、区和冶金系统的76个单位230人参加会议。嘉峪关也召开了全国抬酒钢确保“十一”出铁的动员大会,参加支援酒钢建设会议的有全国25个省、市自治区的52个城市的325个单位,酒钢和嘉峪关地区总指挥部组织全体职工、家属、学生开始了万人大会战,驻军也赶来参加,声势浩大。7月镜铁山矿矿石下山,9月30日凌晨1时40分,一号高炉炼出了第一炉铁水。十二年来开始出铁了,这是出的政治铁,政治意义大于经济意义,因是原矿(贫矿未经选矿)入炉比精矿入炉要多消耗三倍(一吨半)焦炭。十四年因赔本每年国家要补贴三千万元,当时有一句流言说“酒钢干不干,三千万”,由于生铁卖给了沿海炼钢厂,少从国外进口钢坯,也使国家节省了大量资金,抵消了国家的补贴,还是划算的。后来选矿、烧结也建起来了,选矿后铁矿品位达到60%左右,焦炭用料也减少了一半多,直到1982年经多次打报告、奔走,经国家计委、经委批准将酒钢炼钢项目列入“六五”计划内,投资9500万建炼钢。

1983年“五一”开工,1985年建成,12月24日21时10分第一炉钢水炼出来了,酒钢终于摘掉了亏损帽子,有了铁、钢还不行,有钢材才能盈利。酒钢和省冶金厅、省领导在兰州开始了三个月的谈判和外国引进最先进的高速线材设备和电气设备,资金以卖青苗的方式从江苏、浙江募集,以产品抵还债务。1988年4月,酒钢高速线材工程竣工投入生产,结束了酒钢长期以来不产钢材的历史,陆续又建成薄板厂、中板厂等,及后来的有色金属厂东兴铝业公司、天成铝厂等等。

酒钢今年已经60岁了,这60年几经波折,三次上马、两次下马建成现在这样的确不容易,是酒钢三代人付出了相当的代价,真是献了青春献终身,献了终身献子孙。嘉峪关市亦因酒钢的兴衰而逐步扩展起来了,成为全国有名的工业旅游城市,丝绸之路上一颗灿烂的明珠。

但是百年酒钢之路还很长,酒钢的短板还很多,例如资源短缺、两头在外、资金短缺、技术还不够强、新产品不多、效益还不太好,有时还赔本……有待全体酒钢人员和嘉峪关市所有人员发扬铁山精神,艰苦奋斗、改革创新、共同努力,将来定会有一个美好的明天。